2025年7月,纽约时代广场的广告牌前,一场静默的“广告”正在发生:一位21岁的青年Roy,用三块白底黑字的极简广告牌,单日触达30万路人,却在社交媒体引发2000万次讨论——而他使用的工具,仅是一支马克笔和一块普通广告牌。

与之形成鲜明对比的是,隔壁某科技巨头的AR互动广告屏,虽用AI生成了3D动态画面,却因用户停留超时触发“跳过”按钮,最终转化率不足0.3%。

这场发生在世界十字路口的“新旧对决”,揭开了AI时代户外广告的残酷:当技术能在一分钟内生成1000条创意、用算法精准锁定每一个路人的眼球时,品牌真正的胜负手,早已从“如何被看到”转向“如何被记住”。

正如诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中揭示的:“人类95%的决策由直觉主导,而直觉的核心,是心智中的‘快捷方式’。”在AI重构一切的时代,户外广告的终极使命,是为品牌在用户心智中刻下不可替代的“快捷方式”。

当前户外广告行业陷入集体性焦虑:品牌方疯狂追逐AI生成文案的“效率”、沉迷AR互动的“炫酷”、沉迷程序化投放的“精准”,却集体遗忘了一个本质命题——所有技术手段的终极价值,是服务于“心智占领”,而非“眼球收割”。

某国际广告监测机构2025年上半年数据显示:全球TOP100户外广告主的平均CPM(千次曝光成本)同比下降27%,但用户主动回忆品牌的比例却从18%跌至9%。

问题的症结在于:当技术让“曝光”变得廉价且泛滥,用户的大脑已进化出“防御机制”——面对海量信息,他们会本能地过滤掉“无意义的信息”,只保留“有价值的内容”。

被开除后,Roy的事迹成功吸引投资人Andreessen Horowitz的注意。随后Roy获得1500w美元投资,建立AI初创公司研发出一款“无法被侦测”的AI助手,帮助用户在面试、约会、销售等场景作弊。

Cluely的解释是:你每天用GPS导航、计算机、软件检查错别字不也算是“作弊”吗?人类一直在创造工具增强自己的能力,cluely只是把这个概念发挥到极致天博下载。

Roy将系列广告投放在时代广场及街头巷尾,这些广告牌的制作简单朴素,采用纯白背景配以纯黑文字,内容却十分大胆。它们与时代广场的那些精美、CGI奇观、闪光灯广告形成鲜明对比。

文案十分真实,直言不讳“时代广告牌很贵,来买我的产品”,的广告牌也像“标题党”照进现实,分点强调AI工具的实用性,将关于“作弊”的争议性放大,作为卖点进行宣传,确实极具吸引力。

去技术化设计:他没有使用任何AI生成工具(尽管他的产品是AI写作软件),白底黑字的极简排版,让用户的认知负荷趋近于零;

反套路文案:没有“颠覆行业”“重新定义”的空泛口号,而是用“我是Roy,21岁”“这块广告牌很贵”“请来买我的产品”三句大白话,像朋友聊天般建立信任;

价值观输出:刻意暴露“被学校开除的失败者”身份,将产品包装成“普通人逆袭的工具”,精准击中Z世代“反权威、求认同”的心理诉求。

技术手段(如AI、AR)只能优化“认知速度”(让用户更快注意到广告),但决定广告生死的“心智留存率”(用户是否记住品牌)和“情感共鸣度”(用户是否认同品牌),只能通过深刻的人性洞察实现。

哈佛大学神经科学实验室2024年的实验显示:人类面对户外广告牌时,有效注意力仅持续1.2-1.5秒。在这短暂的窗口期,信息接收遵循严格的时间梯度:

这意味着,户外广告的本质不是“展示”,而是“瞬间说服”——必须在1.5秒内完成“吸引注意→传递信息→激发认同”的闭环。

某汽车品牌曾斥资千万在深圳湾打造“AR互动广告牌”:用户需扫码进入小程序,上传照片生成“虚拟试驾”动画,全程耗时2分17秒。结果数据显示:

反观Roy的广告牌:用户在0.3秒内注意到“白底黑字”的异常(时代广场90%广告牌是彩色动态),0.8秒内读完三句文案,1.2秒内完成

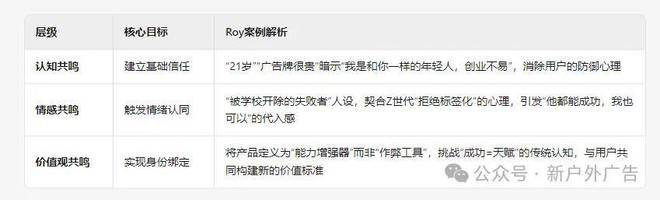

Roy广告的成功,本质是一场“心域共振”的精密设计。所谓“心域共振”,是指通过内容设计天博最新,让用户在情感、价值观层面与品牌产生深度共鸣,最终将品牌纳入“自我认知的一部分”。其过程可分为:

A组(技术轰炸):AI生成动态画面+语音播报“新品上市,限时折扣”,投放1周,CPM成本200元,品牌回忆率11%;

B组(心域共振):静态海报+文案“妈妈说,贵的东西只有用过才知道——但我不想让你等”,投放1周,CPM成本150元,品牌回忆率27%,连带线%。

数据证明:心域共振带来的不仅是更高的记忆度,更能直接转化为消费行为。因为当用户认同品牌的价值观时,购买行为不再是“需要”,而是“必须”。

传统户外广告的计费逻辑是CPM(千次曝光成本),本质是“租用媒体空间”。这种模式下,品牌如同“流量的租客”:投放期间获得短期曝光,投放结束后,用户的记忆中不会留下任何品牌痕迹。某美妆品牌曾在上海陆家嘴投放100块广告牌,CPM成本300元,曝光量1000万次,但3个月后用户调研显示,仅2%的受访者能准确回忆起品牌名称。

我的“品牌心烙印™战略”提出全新计费模型——CPE(Cost Per Equity,每单位心智产权成本)。其核心逻辑是:

可沉淀:广告引发“教育公平”“年轻人创业”等社会话题,持续在社交媒体发酵,形成“二次传播”;

可继承:“作弊工具”的认知随公司产品迭代迁移,后续推出的“职场技能AI”仍被用户关联为“普通人的成长助手”;

可增值:广告本身成为品牌故事的核心符号,当Roy的公司估值突破1亿美元时,当年的广告牌照片被媒体称为“改变行业的起点”。

我们对全球50个采用心烙印™战略的品牌进行跟踪,结果显示:3年后,品牌回忆率比传统投放品牌高42%;

AI能在一分钟内生成1000条创意,但真正有效的创意,往往是“少即是多”的。神经科学研究表明,人类大脑对复杂信息的处理效率随信息量增加呈指数级下降——每增加一个设计元素(如动态效果、字体变化),认知成本增加37%。因此,户外广告的设计应遵循“减法原则”:只保留1个核心信息,用最简洁的方式呈现。

评估一次户外投放的价值,不应问“获得了多少曝光”,而应问“购置了多少心智产权”。具体可通过三个指标衡量:

信息越复杂,情感传递效率越低。最高效的传播,往往是“形式极简+内涵丰富”。例如,耐克的“Just Do It”用了30年,始终未变;苹果的“Think Different”广告,仅用黑白画面+名人语录,就成为跨时代的经典。复杂的技术会分散注意力,简单的情感才能直抵人心。

用户对品牌的记忆,往往源于“意外”——当广告挑战行业共识、打破固有认知时,反而能获得超额心智回报。Roy的广告颠覆了“AI工具=作弊”的共识,将其重新定义为“能力增强器”;红牛的“给你一双翅膀”颠覆了“功能饮料=提神”的共识,将其升维为“突破极限的生活方式”。真正的品牌,不是迎合共识,而是定义新的共识。

AI正在加速户外广告行业的两极分化:大多数品牌沉迷于技术炫技,成为“流量的租客”,永远在为“下一个热点”买单;

正如管理大师彼得·德鲁克所言:“企业的唯一目的是创造顾客。”而在AI时代,“创造顾客”的本质,是在用户心智中创造“非你不可”的理由。

“AI能生成千万条广告,但无法生成半个灵魂。户外广告的最后一道护城河,是对人性的深刻理解和对心智的精准触达。当你用技术手段触达眼球时,你是个合格的营销人;当你用人性智慧触碰心灵时,你才是真正的品牌艺术家。”

注:本文所有案例及数据均来自彭小东导师团队2023-2025年全球户外广告调研数据库,部分敏感信息已做脱敏处理。

天博·(中国)|官方网站-TB SPORTS

天博·(中国)|官方网站-TB SPORTS